土壤酸化通过解耦土壤微生物破坏陆地生态系统稳定性研究获新进展

发表日期:2025-04-14来源:生态与农业研究室

放大缩小

土壤微生物多样性与陆地生态系统稳定性间的关系是生态学研究的热点问题,破解二者关系对于生物多样性保护至关重要。

中国科学院西北生态环境资源研究院李玉强研究员团队,沿我国6个典型陆地生态系统建立了总长4300公里的跨纬度样带,设置了207个采样点,采集0-20厘米的表层土壤样品,并基于高通量基因测序技术与机器学习模型,分析了我国陆地生态系统细菌与真核生物群落的β-多样性变化和地理分布特征。

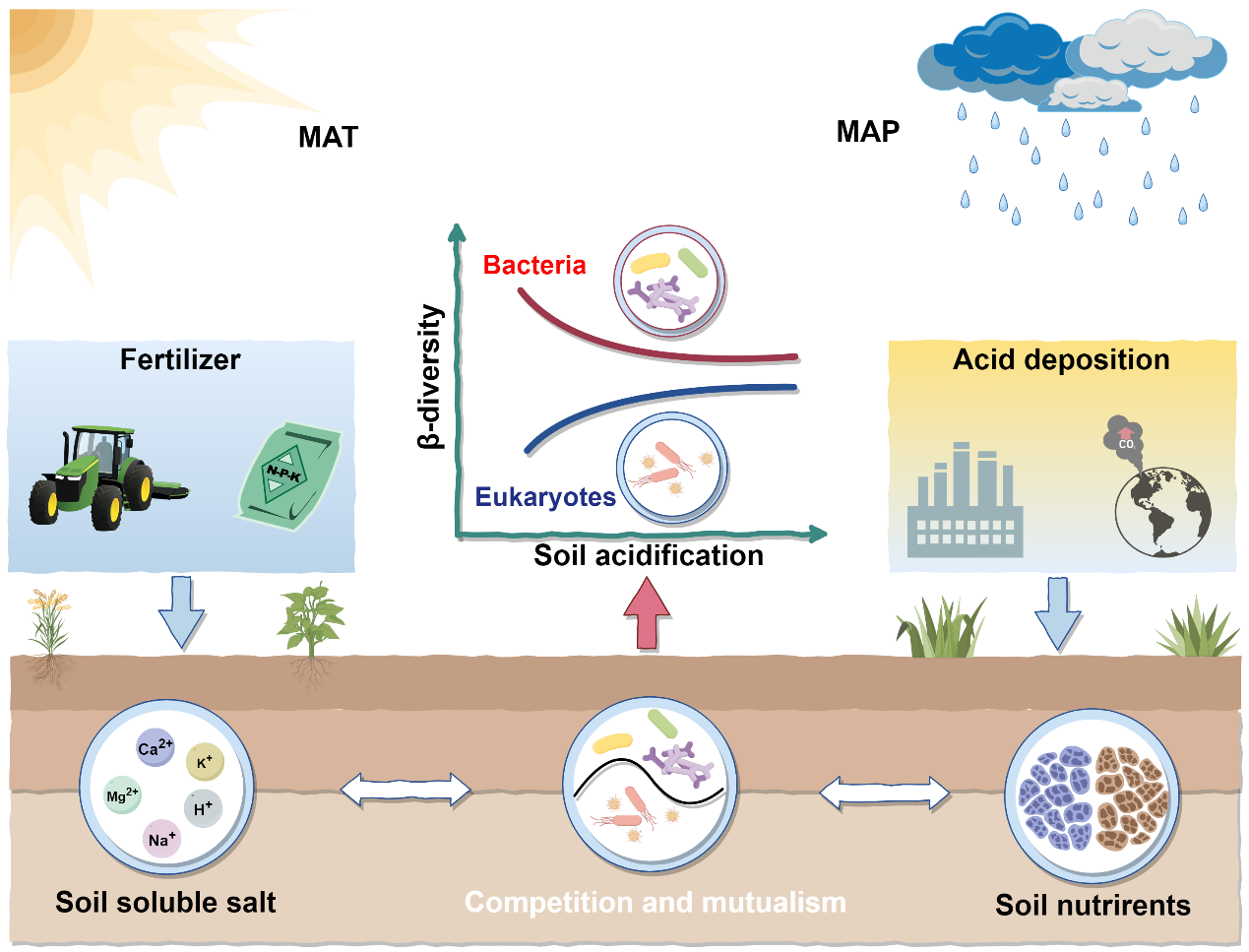

研究发现,土壤pH值作为气候与土壤条件的综合代理变量,主导着研究区土壤微生物群落呈现经典的“距离-衰减”关系,即群落相似性随地理距离增加而降低。研究表明,土壤酸化(pH值降低)可能导致细菌与真核生物群落的β-多样性分异趋势加速。当土壤pH值降低时,细菌的β-多样性显著下降,呈现“收敛”特征;而真核生物的β-多样性升高,呈现“发散”特征。这种“此消彼长”的现象表明,土壤酸化可能打破两类微生物原有平衡关系。

研究进一步发现,随着土壤酸化程度加深,细菌-真核生物的资源竞争加剧,优势菌群及群落组成发生重构。鉴于气候变化及人为因素导致的土壤酸化持续加剧,可能导致细菌与真核生物进一步解耦,削弱两者功能协同性,威胁陆地生态系统稳定性。未来应建立基于土壤pH值动态的微生物多样性预警体系,并将跨生态系统微生物互作机制纳入全球变化模型,从而更精准地预测陆地生态系统的响应。

研究成果以Soil Acidification Destabilizes Terrestrial Ecosystems via Decoupling Soil Microbiome为题发表于国际环境与生态学权威期刊Global Change Biology上。西北研究院段育龙副研究员为第一作者,李玉强研究员为通讯作者。该研究得到甘肃省科技计划项目、第二次青藏高原综合科学考察项目、国家重点研发计划、国家自然基金面上项目和中国科学院青年促进会人才项目资助。

论文链接:https://doi.org/10.1111/gcb.70174

本研究概念模型

附件

扫一扫在手机浏览