青藏高原多年冻土与气候相互作用机制研究获新进展

发表日期:2025-08-21来源:冰冻圈科学与冻土工程全国重点实验室

放大缩小

青藏高原是全球最大的高海拔多年冻土区,长期以来的研究多集中于其碳循环功能。在全球变暖背景下,其在能量与水分耦合过程中的作用正在被重新认识。多年冻土不仅是全球最大的高海拔“碳库”,更通过调控地表能量分配和水分循环,深刻影响青藏高原乃至全球的气候格局。

近日,中国科学院西北生态环境资源研究院与南京信息工程大学联合团队在多年冻土–气候反馈研究中提出将传统以碳反馈为核心的研究框架拓展至能量与水分耦合驱动的气候反馈机制,系统揭示了多年冻土在塑造区域和全球气候中的主动作用。

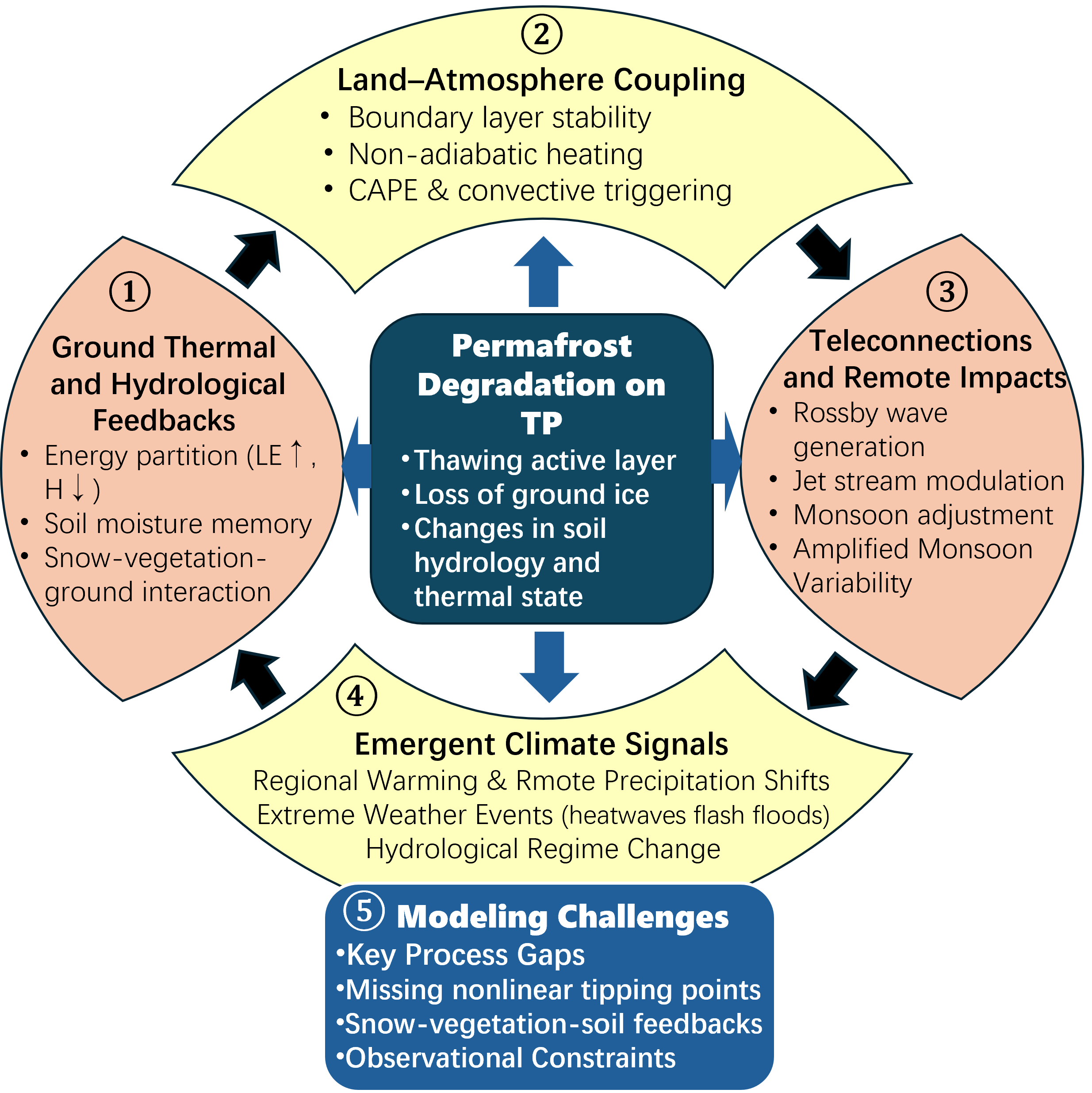

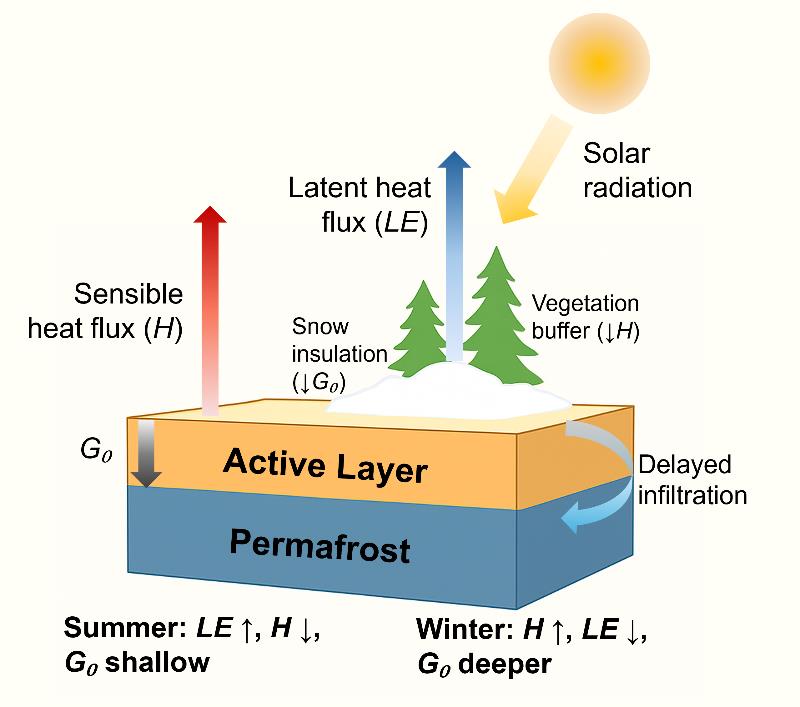

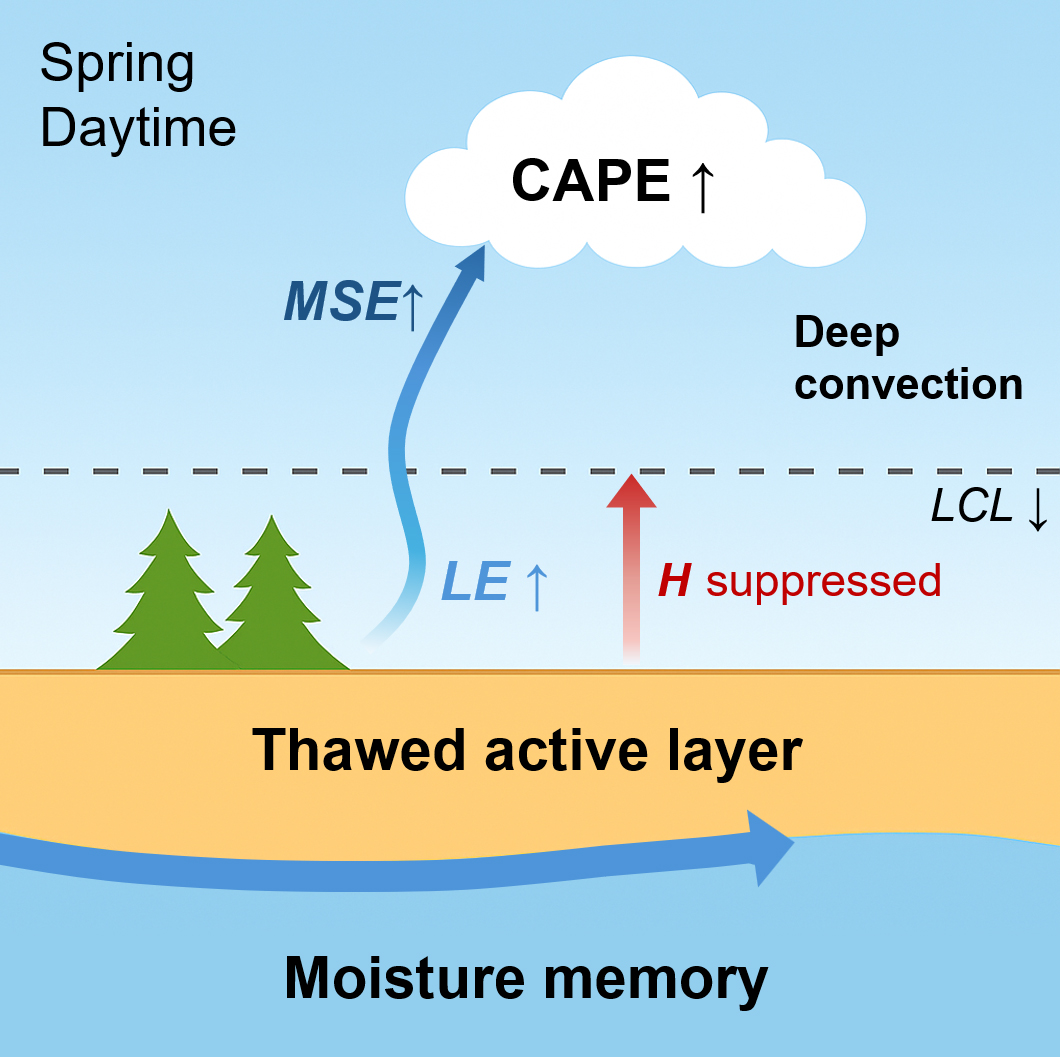

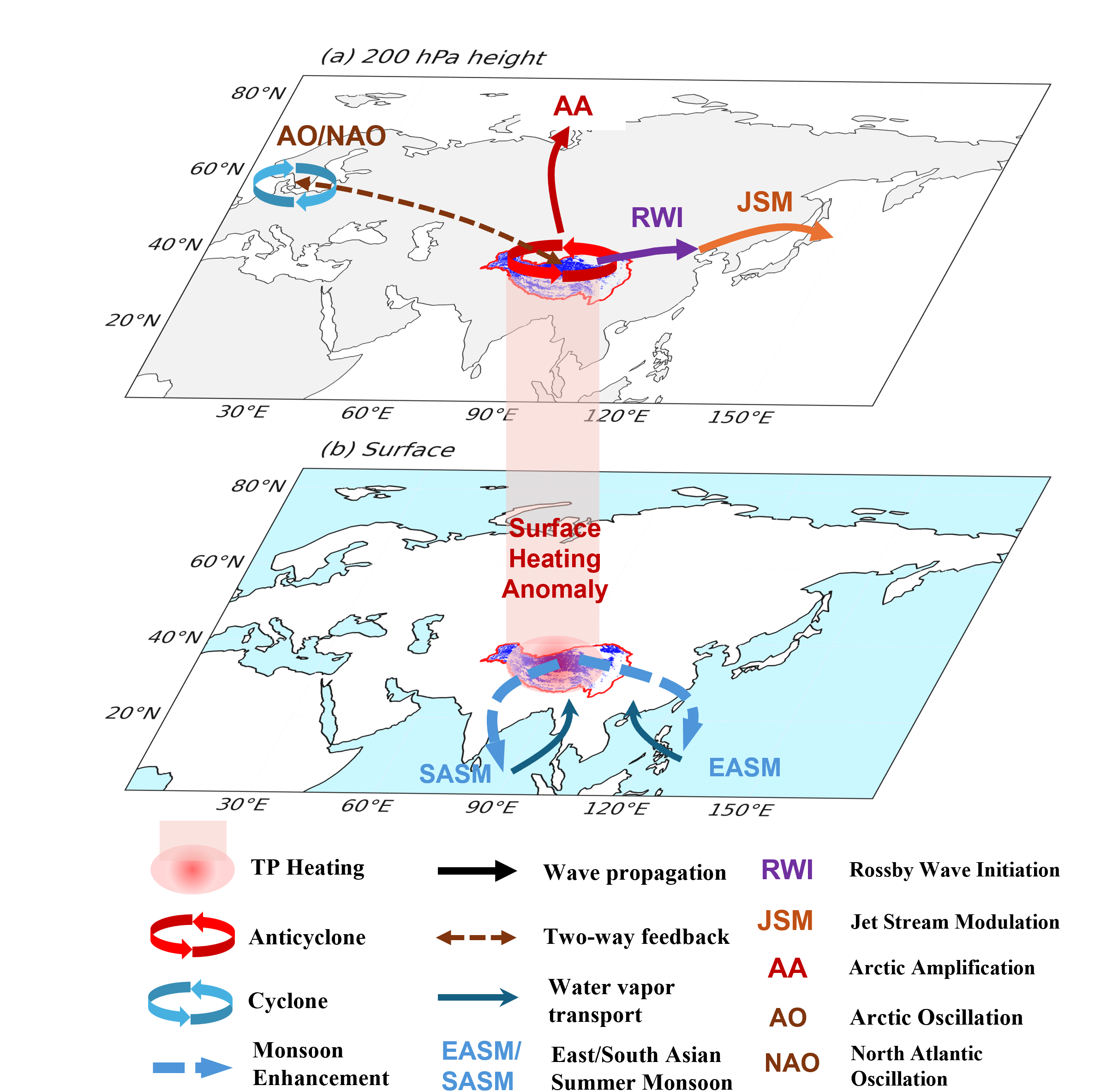

研究团队依托长期野外观测、遥感反演和过程模拟,完整描绘了“地表能量分配→边界层演变→季风与行星波响应”的多尺度反馈链条。结果表明,多年冻土的“冻融记忆”,即冻结或融化状态在季节间延续并影响后续热量与水分过程,并对土壤热物理特性及潜热/显热分配造成影响,共同决定了能量释放的节奏与路径,进而影响边界层稳定性、对流触发和大气遥相关结构。

研究指出,现有地球系统模型(ESMs)在相变热力过程、雪–土–植被耦合和跨季节水分记忆等方面存在显著低估。为此,团队提出了可操作的模型改进路径,包括优化参数化方案、强化多圈层耦合逻辑,并引入长期连续观测验证,以提升气候预测精度和极端事件风险评估能力。

该成果题以 Beyond carbon: Multi-scale thermal and hydrological feedback of permafrost on the Tibetan Plateau为题,发表于地学一区TOP期刊 Earth-Science Reviews。西北研究院肖瑶助理研究员为论文第一作者,胡国杰研究员与南京信息工程大学赵林教授为通讯作者。该研究获得国家自然科学基金、中国科学院青促会、国家重点研发计划及冰冻圈科学与冻土工程全国重点实验室等资助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2025.105248

青藏高原多年冻土退化驱动的非碳气候反馈机制框架

冻土区季节性能量通量与地下水文过程示意图

春季陆气耦合过程动力学模型

青藏高原至全球尺度的气候反馈路径图谱

附件

扫一扫在手机浏览