水文变化对青藏高原高寒草甸土壤碳组分影响研究获新进展

发表日期:2025-09-28来源:生态与农业研究室

放大缩小

全球气候变化背景下,湿地土壤有机碳的组分及稳定性对全球碳循环具有重要影响。微生物残体碳和颗粒有机碳作为土壤有机碳库的关键组成部分,其积累过程和稳定性调控机制是当前研究的焦点。然而,在水文条件变化剧烈的青藏高原高寒生态系统中,积水如何影响土壤碳库组成与稳定性机制尚不明确。

中国科学院西北生态环境资源研究院李玉强研究员团队,在青藏高原沿高寒草甸-湿地连续体设置了27个采样点,通过测定氨基糖等指标,系统揭示了水文变化对土壤微生物残体碳和颗粒有机碳积累及其对土壤有机碳贡献的影响。

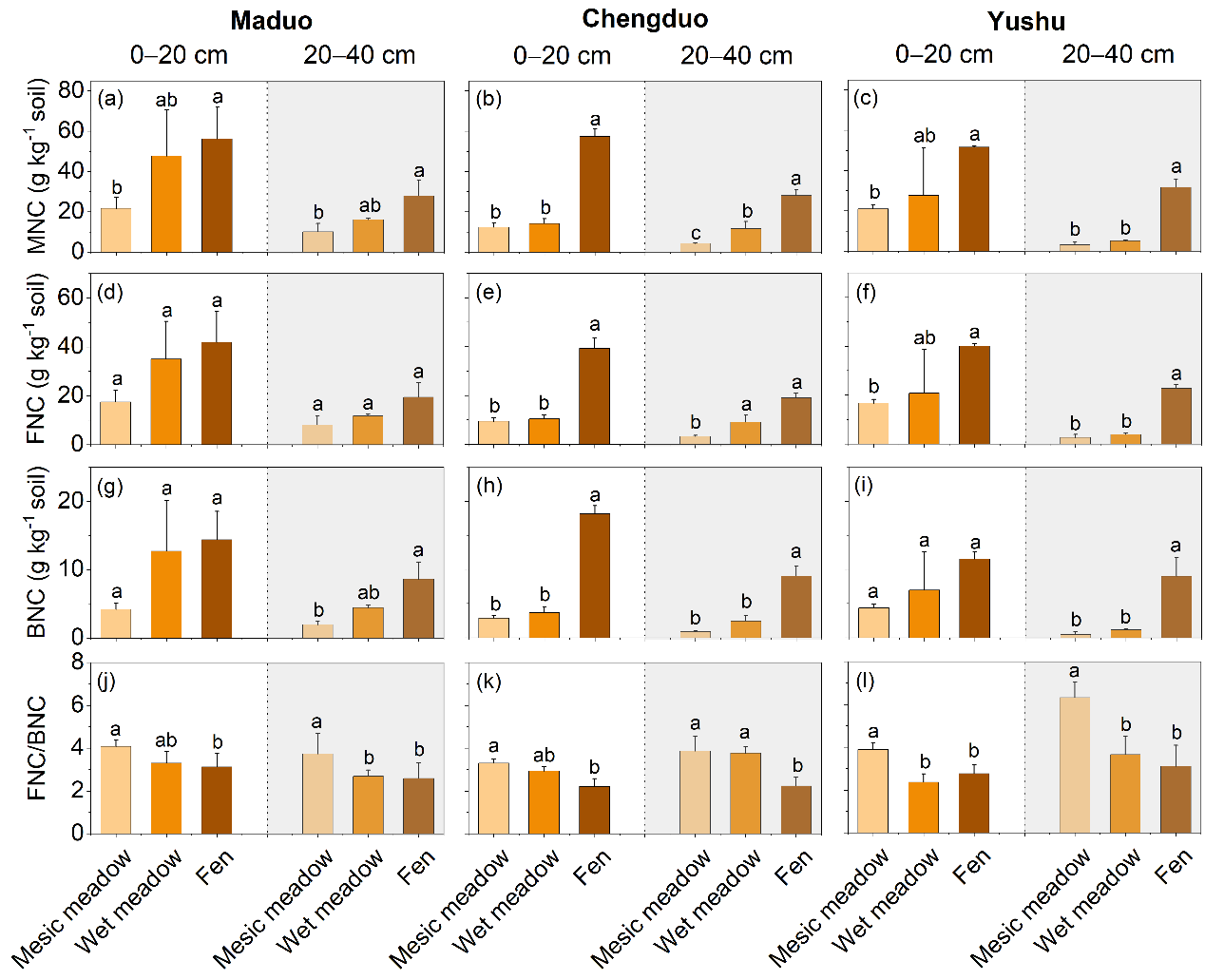

研究发现,从排水良好的草甸到长期积水的沼泽湿地,土壤总有机碳、微生物残体碳和颗粒有机碳含量均显著增加。微生物残体碳在总有机碳中的比例相对稳定,平均约32%,而颗粒有机碳的贡献则随水文的增加显著上升。同时,积水环境下的土壤真菌残体碳与细菌残体碳的比值较低。

研究表明,微生物残体碳的主要决定因子随土层深度变化,即表土中以微生物生物量和pH值为关键决定因素,而底土中微生物生物量及铁铝氧化物是主要影响因素。

该研究明确了青藏高原高寒生态系统积水条件下土壤碳库组分的变化规律,揭示了尽管湿地积水有助于固存更多土壤有机碳,但其不稳定的碳组分比例更高,预示着在未来气候变暖、湿地退化导致的好氧条件下,该区域土壤碳库可能存在较大的流失风险。这为准确评估青藏高原碳汇功能及应对气候变化提供了重要的科学依据。

相关研究成果以Waterlogging increases microbial necromass carbon and particulate organic carbon in alpine meadow soils为题,发表于环境科学-地球科学综合领域权威期刊Catena。西北研究院牟晓明助理研究员为论文第一作者,李玉强研究员为通讯作者。该研究得到内蒙古自治区“揭榜挂帅”重大示范项目、第二次青藏高原综合科学考察研究和内蒙古自治区草原英才等项目的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.catena.2025.109493

采样点分布图

微生物残体碳、真菌残体碳、细菌残体碳以及真菌与细菌残体碳比值在不同水文条件下的分布情况

附件

扫一扫在手机浏览