海冰消融将进一步加剧高北极陆地暖湿化

发表日期:2025-10-22来源:冰冻圈科学与冻土工程全国重点实验室

放大缩小

随着全球气候变暖持续加剧,北极增温速率已达全球平均水平的四倍以上。北极海冰作为全球16个气候“临界点”之一,正在经历快速退缩。海冰融化不仅削弱了反射太阳辐射的“白色冷帽”,也暴露出吸热能力更强的深色海面,推动北极水循环格局从“雪为主”向“雨主导”逐步转变。这一变化将显著影响北极冰川退缩、冻土融化、径流过程和生态系统平衡,并对全球海平面与极端气候产生多米诺骨牌效应。

中国科学院西北生态环境资源研究院冰冻圈科学与冻土工程全国重点实验室极地研究团队联合北京师范大学和中国科学院大学,基于极地放大模式比较计划(PAMIP)和耦合模式比较计划(CMIP)的大样本集合模拟,通过分离“全强迫”与“仅海冰强迫”的气候响应,实现了对海冰消融影响北极陆地降水的精准归因,系统揭示了其对降雨变化的贡献程度和区域差异,为解析海冰消退在北极水循环中的具体作用提供了重要依据。

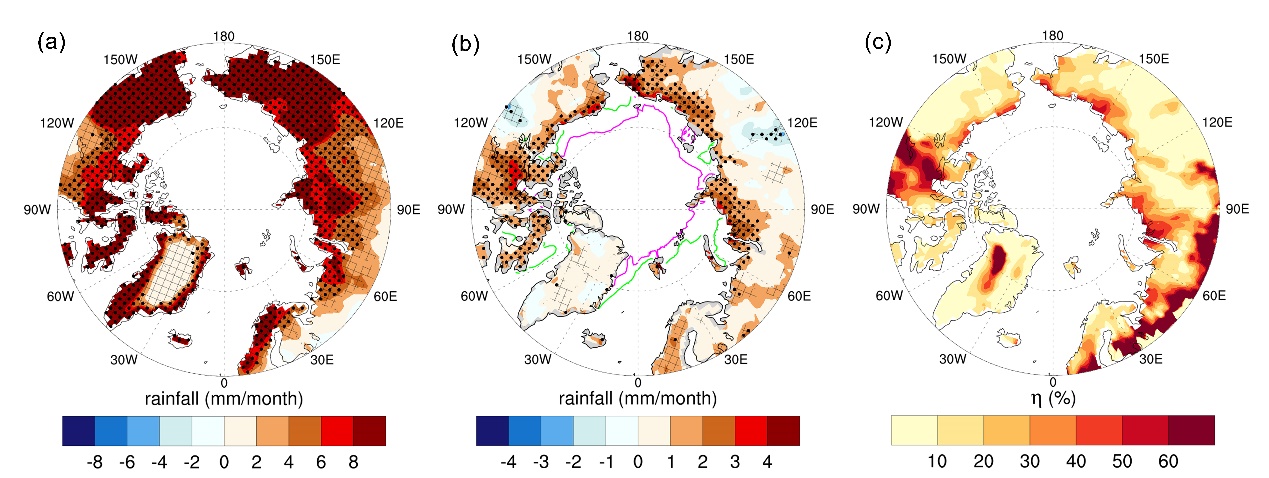

研究发现,在全球升温2°C的情景下,北极陆地夏季降雨量将增加约17%,其中16%的增幅可归因于海冰减少。尤其在西伯利亚北部和北美北极沿岸等关键区域的降雨响应最为显著,该区域海冰减少对降雨增加的贡献率超过30%。

研究进一步揭示了海冰影响降雨增加的物理机制。一方面,海冰消融带来显著的增温效应。海冰范围退缩导致开阔水域扩大,显著增强感热与潜热释放,推动局地气温上升,从而促进降雪向降雨的相态转变,这一升温驱动的热力机制对降雨增加的贡献率高达68%。另一方面,海冰消融导致湿化效应加剧。开阔洋面增加了蒸发面积,为大气持续输送更多水汽;同时海冰减少激发的大气环流异常促使北冰洋和太平洋水汽在关键区域(如西伯利亚东北部)汇聚,总降水量的增加贡献了剩余32%的降雨增量。

该研究系统量化了海冰消退对北极陆地夏季降雨的贡献比例,并厘清了其背后的热力和动力耦合机制,深化了对北极暖湿化过程的理解。研究建立的“海冰-降雨”定量关系为提升北极极端天气气候事件的预测能力,以及未来北极航道的风险预估提供了关键科学依据。并指出未来仍需进一步加强对北极无冰海洋的近、远程影响研究,特别是对触发临界点对北半球生态水文格局、海陆温室气体源汇功能、以及复合极端事件多尺度效应的关注。

该成果以Intensified Warm and Moist Arctic Coast in Summer Due to Future Sea Ice Retreat为题发表于国际知名期刊Geophysical Research Letters。西北研究院杨佼副研究员为论文第一作者,北京师范大学效存德教授为通讯作者。中国科学院大学窦挺峰教授,西北研究院杜志恒研究员,北京市气象探测中心韩微高级工程师和成都信息工程大学李姝彤博士参与该研究。该研究获国家自然科学基金、冰冻圈科学与冻土工程全国重点实验室自主部署课题、中国科协青年人才托举工程项目联合资助。

论文链接:https://doi.org/10.1029/2025GL118052

全强迫(a)和仅海冰消融强迫(b)下的北极陆地夏季降雨量的多模式平均响应,(c)海冰消融对降雨变化的贡献率

附件

扫一扫在手机浏览