青藏高原云下蒸发对降水同位素影响及驱动机制研究获新进展

发表日期:2025-10-09来源:冰冻圈科学与全球变化研究室

放大缩小

青藏高原作为“亚洲水塔”,其降水稳定同位素是解析区域及全球水循环的关键指标,广泛应用于古气候重建与水循环研究。然而,该区域气候干旱、空气湿度低,云下蒸发会显著改变降水稳定同位素组成,进而影响同位素示踪的准确性。目前对青藏高原腹地,尤其在气候过渡带唐古拉山地区,云下蒸发的定量研究尚存在空白。作为“亚洲水塔”核心区,该区域正经历显著“变暖变湿”,但高海拔恶劣环境导致长期观测数据稀缺,既制约高海拔水循环认知,也影响冰芯等古气候代用指标的重建精度。

中国科学院西北生态环境资源研究院与成都山地灾害与环境研究所联合团队依托唐古拉山冰冻圈与环境野外科学观测研究站,在唐古拉山中段布设多海拔降水同位素观测站点,系统采集降水样品与配套气象数据。

研究团队依托12年连续观测数据,采用瑞利蒸发模型模拟云下蒸发过程,结合多海拔站点对比分析与自主构建的同位素分馏模型,量化了云下蒸发对降水稳定同位素的影响程度,并揭示关键驱动因子及作用机制。

研究表明,云下蒸发导致降水稳定同位素组成显著偏正、氘盈余显著降低,且该影响存在明显季节与天气差异,干旱季节及低湿度条件下尤为突出,最高可使降水δ¹⁸O偏正20%以上,远超此前预期。

进一步研究发现,降水强度是调控云下蒸发效应的关键因子,小雨事件效应显著强于中大雨,且温度、相对湿度与降水强度共同构成该过程的核心驱动机制。

该成果填补了青藏高原腹地云下蒸发长期观测研究的空白,深化了全球变暖背景下高海拔水文循环响应机制的认知。通过明晰云下蒸发对降水落地量的影响,为“亚洲水塔”水资源评估与管理提供科学支撑,为评估未来气候变化对青藏高原水循环的影响提供了新视角。研究团队表示,将进一步拓展观测网络,开展更长时间尺度研究,持续揭示青藏高原水循环对全球变化的响应机制。

相关成果以Effects of below-cloud evaporation on stable isotopes in precipitation revealed by 12-year observations in the Tanggula Mountains,Central Tibetan Plateau为题,发表于地学期刊Journal of Hydrology。西北研究院何晓波副研究员为第一作者,成都山地所汪少勇博士后为通讯作者。该研究获国家自然科学基金、西藏自治区科技计划重点研发计划项目、冰冻圈科学与冻土工程全国重点实验室自主部署课题资助。

论文链接:https://authors.elsevier.com/c/1lsjZ52cui-PJ

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169425016403

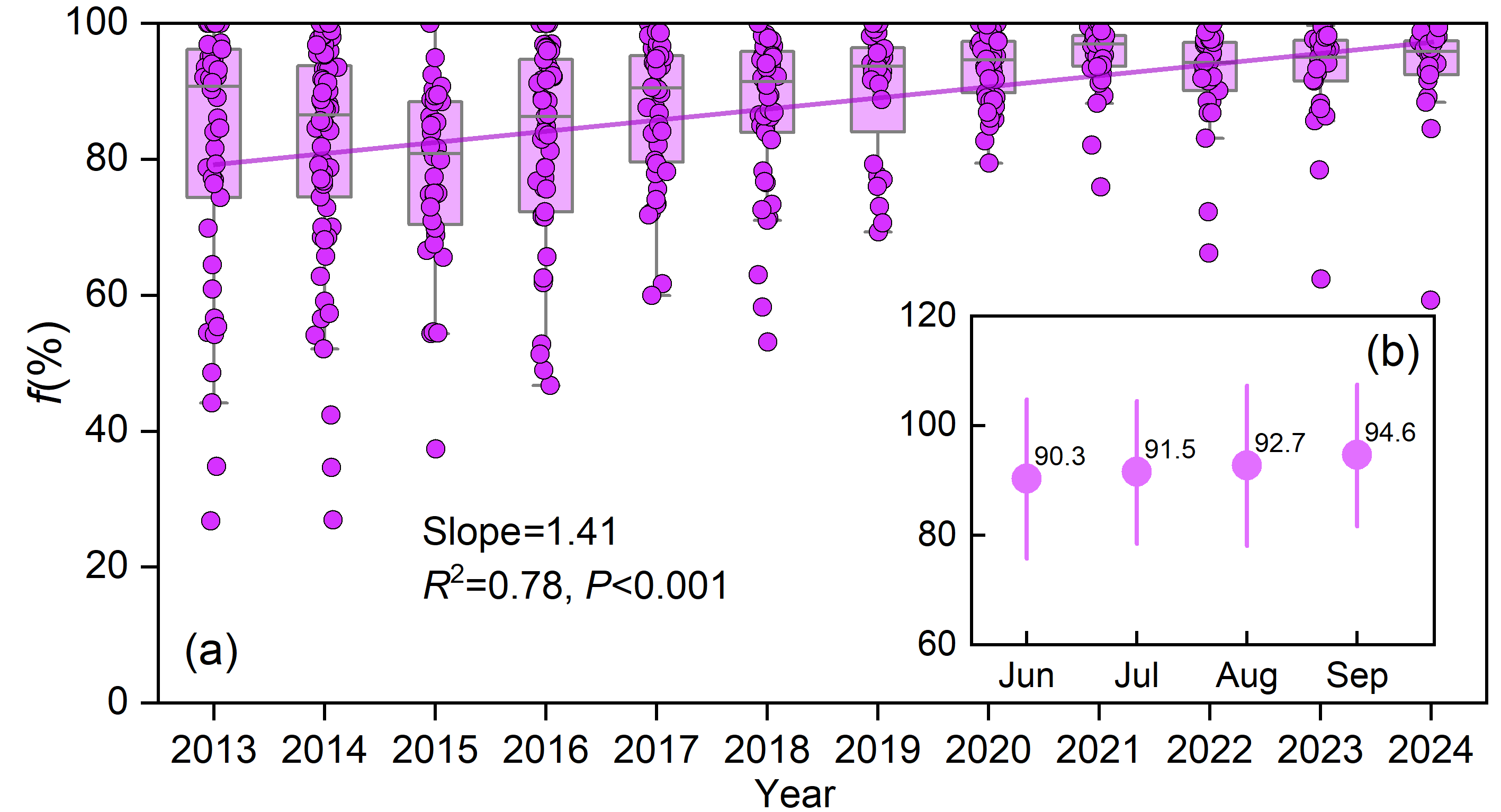

2013至2024年研究区剩余雨滴组分的时间变化趋势(a) 年际变化(b) 月度变化

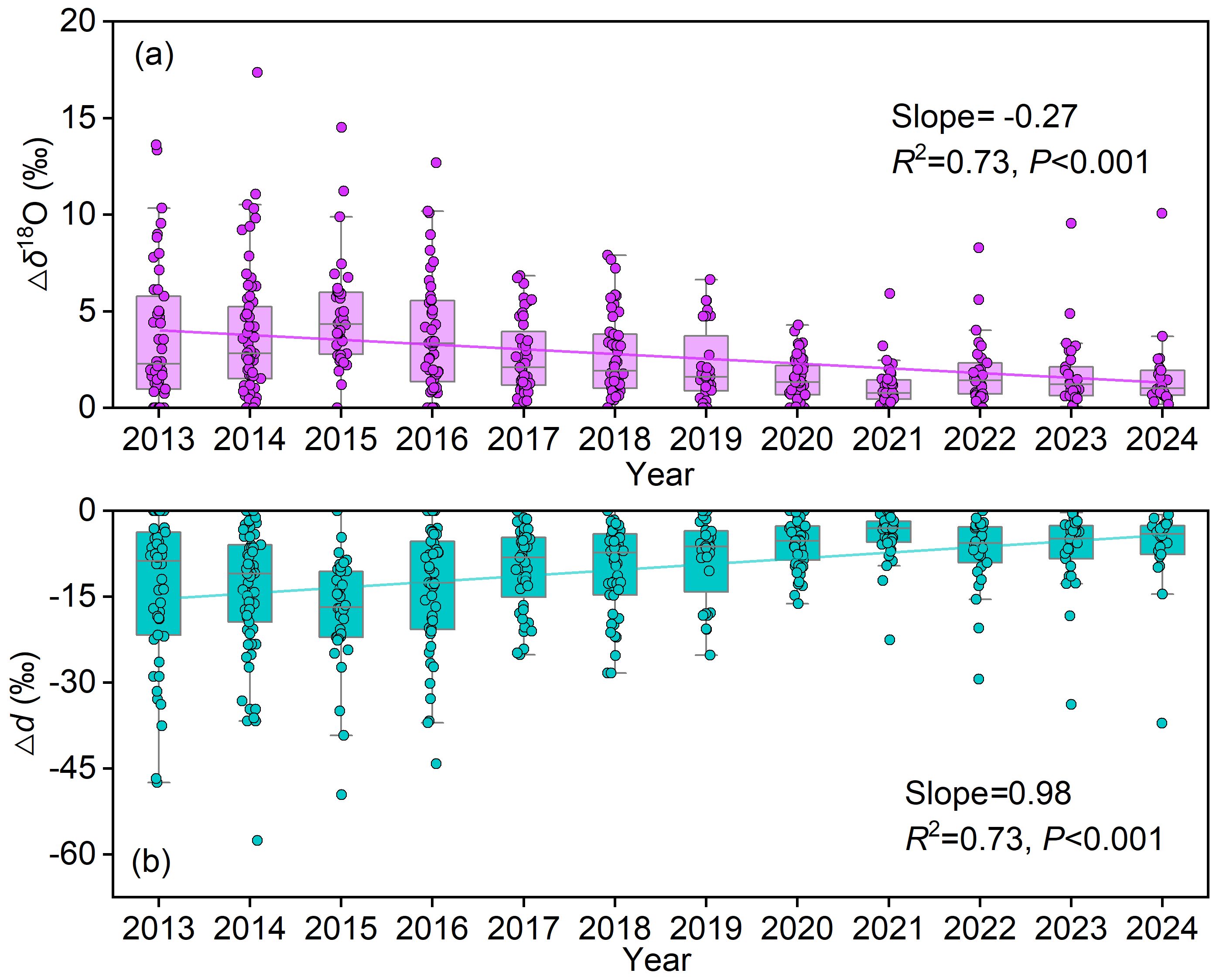

2013至2024年降水从云底到地面的δ¹⁸O和d-excess变化量(Δδ¹⁸O和Δd)的年际趋势

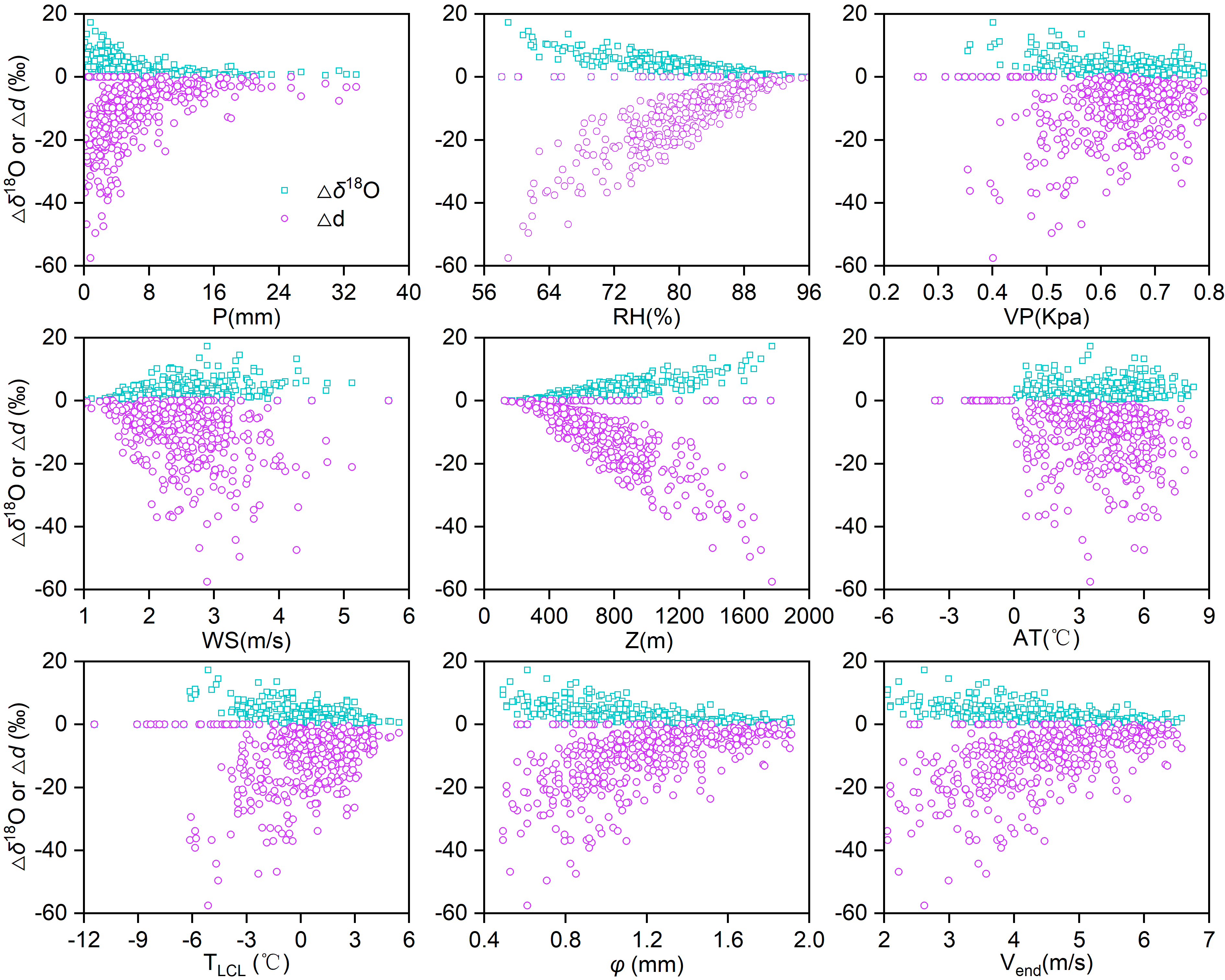

Δδ¹⁸O和Δd与各气象因子的关系

附件

扫一扫在手机浏览